Polaroids und Posen

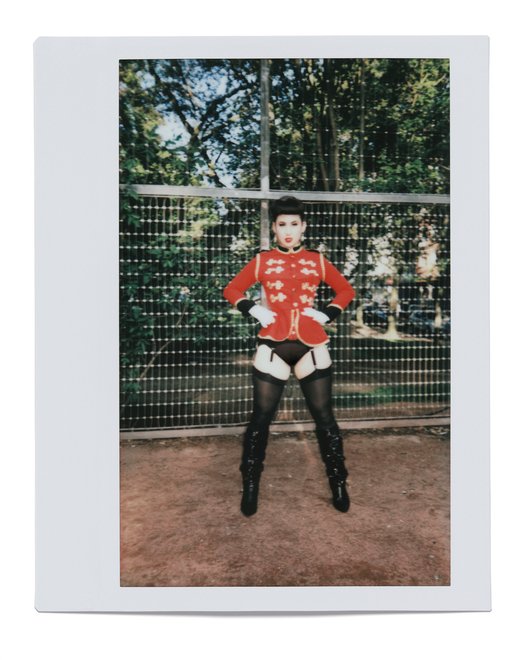

Körper faszinieren die Hamburger Fotografin Julia Gaes. Über mehrere Sommer begleitete sie eine Gruppe von Nacktwanderinnen für ihre Serie Die Naturisten, mit Burlesque-Performerinnen und Dragqueens entstand ihre Polaroid-Arbeit Wigs & Gloves. Kürzlich besuchte sie Wien. Wir trafen sie im Kaffeehaus.

„Lustig, kraftvoll, erotisch“

Maja Goertz: Ist Burlesque feministisch?

Julia Gaes: Burlesque hatte schon immer einen queerfeministischen Charakter. Bereits zu ihrem Beginn in den 1890er-Jahren wurde mit Elementen des Crossdressings gespielt und damit wurden Gendernormen in Frage gestellt. In der Geschichte gab es verschiedene Wellen. Anfänglich war es eine Form des Theaters zum Amüsement der höheren Schichten – eher Parodie. Erst später zog man Kleidungsstücke dabei aus. Während der Pornowelle der 1970er- und 80er-Jahre litten viele der Stripperinnen, Stripper und Sexworker unter den schlechten Arbeitsbedingungen. Die Burlesque, die mit weniger expliziter Nacktheit arbeitete, verschwand. Ab den 1990er-Jahren entstand in den USA die sogenannte „Neo-Burlesque“. Die Shows wurden von den Performerinnen und Performern selbstbestimmter, ohne die damals übliche männliche Leitung, entwickelt. Die Darstellerinnen und Darsteller konnten ihren Körper so inszenieren, wie sie es wollten, ob nun erotisch oder parodistisch. Diese Neo-Bewegung war sehr feministisch geprägt.

Was macht Burlesque- und Drag-Performance-Kunst für Dich so interessant?

Ihr queerfeministischer Charakter! Auf der einen Seite ist sie lustig, dann wieder erotisch, absurd oder kraftvoll. Mit ihren subversiven Momenten kann man so viel erzählen und eine unglaubliche Vielfalt zeigen.

„Polaroids vermitteln eine Retro-Nostalgie, die ich mag."

Wie hast Du Dich mit der Szene angefreundet?

Als Teenager sah ich mal eine TV-Dokumentation über Burlesque. Die hat mich sehr fasziniert. Vor sechs Jahren besuchte ich dann meine erste Drag-Show, und mit meinem Umzug nach Hamburg entdeckte ich dann die Szene dort. Ich wollte sie unbedingt fotografieren! Ich besuchte entsprechende Bars und Festivals und ungefähr zeitgleich fing meine Freundin Uff – wir sind schon seit der Schulzeit befreundet – mit Drag an. So konnten wir uns darüber immer austauschen.

Die Fotoreihe „Wigs & Gloves“ besteht aus analogen Fotos, die Du nachträglich digitalisiert hast. Warum hast Du mit einer Polaroid-Kamera fotografiert?

Polaroids vermitteln eine Retro-Nostalgie, die ich mag. In den Performances, deren Protagonistinnen und Protagonisten ich zeige, geht es oft darum, Zitate aus künstlerischen Epochen, Mode und der Popkultur aufzugreifen. Viele arbeiten etwa mit dem Stil der 20er-Jahre und mischen ihn mit aktuellen Einflüssen. Die Polaroids bleiben ja auch nicht so, wie sie am Anfang waren, sondern verändern sich mit der Zeit durch die Chemie im Fotopapier. Diesen Prozess finde ich sehr interessant. Sie haben die Zeit, Geschichte und Vergänglichkeit sozusagen eingeschrieben. Vom Tag meiner Geburt gibt es ein Polaroid, das immer noch gut aussieht – die Mutation dauert bei diesen Fotos also durchaus eine Weile (lacht).

„Die Ästhetik vergangener Zeiten bereitet mir viel Spaß."

Würdest Du Dich als Nostalgikerin bezeichnen?

Ich finde, der Hang zur Nostalgie bringt auch mit sich, dass man vergangene Zeiten etwas zu sehr romantisiert, was problematisch ist. Die Ästhetik vergangener Zeiten und die dazugehörigen Techniken bereiten mir aber trotzdem viel Spaß.

Lieber digitale oder analoge Fotografie?

Ich fotografiere gerne analog. Wenn ich dabei eine relativ kleine Kamera verwende, habe ich einen besseren Zugang zu den Menschen, die ich fotografiere, weil nichts zwischen uns steht. Die andere Person muss sich aber auch immer daran gewöhnen, dass ich nicht ständig knipse, sondern abwarte, bis ich auf den Auslöser drücke.

„Zwischenmenschliche Begegnungen“

Wann hast Du angefangen, zu fotografieren?

Ich weiß noch, dass ich als Kind immer traurig war, wenn ich mit der alten Kamera meiner Eltern nicht so viele Fotos schießen durfte, weil die Filme so teuer waren. In meiner Jugendzeit war da ein Nachbar, der sich mit seinen Freunden beim Skaten fotografiert hat. Da habe ich manchmal mitgemacht. Ja, und dann habe ich tatsächlich angefangen zu sparen, um mir meine erste kleine Digitalkamera zu kaufen.

Musst Du die Menschen interessant finden, die Du vor der Linse hast, damit die Fotos gut werden?

Wenn jemand vor meiner Kamera steht, finde ich irgendwann immer etwas Interessantes an der Person. Das Zwischenmenschliche spielt in meiner Arbeit eine große Rolle. Es ist wichtig, sich beim Shooting ein bisschen zu unterhalten und kennenzulernen. Wenn ich über eine längere Zeit an einem Projekt arbeite, dann finde ich natürlich das Thema für sich genommen interessant. Ich habe zum Beispiel einmal drei Sommer lang eine Gruppe Nacktwanderer begleitet. Das war spannend!

„Freiheit!“

Was ist der gesellschaftliche Gewinn, wenn wir uns von binärem Gender-Denken verabschieden?

Freiheit! Das betrifft nicht nur Menschen, die sich nicht in den binären Normen wiederfinden, sondern noch viele mehr. Ich finde es zum Beispiel sehr interessant, wie Vorstellungen von Männlichkeit und festgefügten männlichen Rollenbildern gerade diskutiert werden.

Das heißt, Deine Kunst hat eine politische Message?

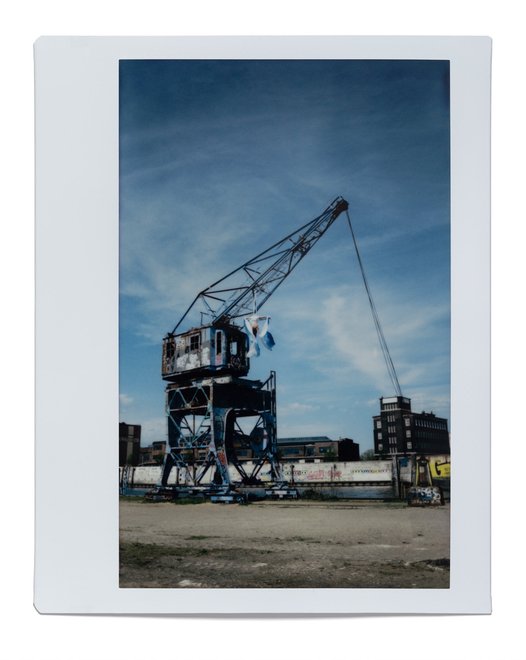

Ja, ich zeige die Künstlerinnen und Künstler gezielt nicht nur auf der Bühne, sondern in der Öffentlichkeit – abseits ihrer geschützten Räume. Es ist im Moment noch wichtig, dass es Safe Spaces für sie gibt, aber es wäre schön, wenn das nicht mehr nötig wäre. Ihre Themen gehören überall hin.

Vielen Dank für das Gespräch!