Grotesk und obsessiv in einem Ding

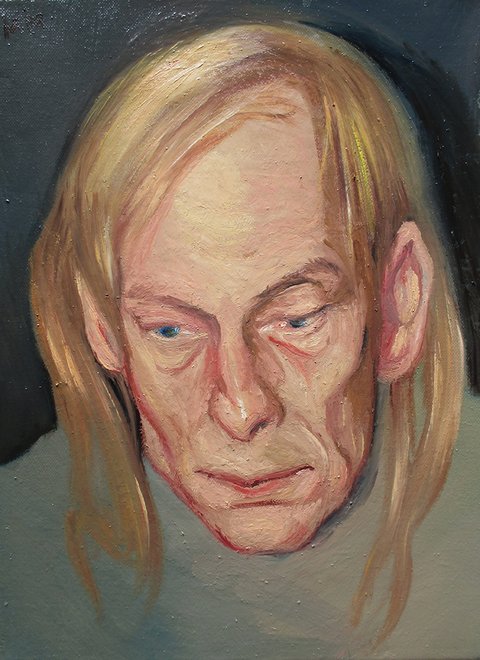

Zuerst war die Malerei. Dann der Film. Die Performance. Das Theater. Dazwischen die Mathematik. Die Ethnologie. Mara Mattuschka ist ein sprudelnder Kunstquell. Mit unverwechselbarer Handschrift. Die gebürtige Bulgarin kommt als Teenagerin nach Österreich. Sie lernt bei Maria Lassnig in Wien und lehrt Freie Kunst in Braunschweig. 2019 wird Mara Mattuschka 60 Jahre alt, der Schaffensdrang ist ungebrochen. Sie malt täglich in ihrem Atelier in Hernals, bringt gerade ihren neuesten Film Phaidros in die Kinos und schreibt an ihrem nächsten Theaterstück. Bei ihrer Arbeit begleitet sie eine Libelle. Beim Interview mit dem C/O Vienna Magazine sitzt sie im Café Prückel bei einer Melange.

„Ich habe die Begabung, eine richtige Diagnose zu stellen.“

Du wirst nächstes Jahr 60 – was bedeutet das für Dich?

Ich kann in Pension gehen (lacht)! Nein, ehrlich: Es bedeutet mir gar nichts. Ich bin selbst überrascht, dass ich es so weit gebracht habe. Ich hatte immer diese schwarz-romantische Vorstellung, dass ich früh gehen muss. Jetzt bin ich immer noch da und fühle das Alter nicht. Nicht wirklich.

Mit zwölf Jahren hast Du angefangen zu malen. War für Dich jemals etwas anderes denkbar als Kunst?

Sicher. Ich hätte eine hervorragende Mathematikerin werden können. Oder Astronomin. Ärztin auch. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe die Begabung, eine richtige Diagnose zu stellen, noch bevor ein Arzt gesprochen hat. Ich denke, ich hätte auch Chirurgin werden können. Aber – forget it! Das ist ein anderes Leben.

Stichwort: Mathematik. Du warst mal Mathe-Olympionikin. Wie kam es dazu?

Oh, mein Gott! Das war in der Frühpubertät, noch in Bulgarien. Im Sozialismus gab es Programme für verschiedene Talente, auch im Bereich der Naturwissenschaften. Ein polnischer Universitätsprofessor namens Tagamlizki hat uns komplizierte Theoreme gegeben, um das mathematische und logische Denken der Kinder zu prüfen. Ich wurde mit ein paar anderen ausgesucht, und ab da hatten wir Spezialunterricht in Höherer Mathematik. In Wien habe ich mich noch mit Gleichungen amüsiert. Irgendwann hat mein Nerd-Sein aufgehört.

Wo trifft bei Dir Mathematik auf Kunst?

Mathematik ist etwas Abstraktes, Absolutes, Nichtexistentes, wie die Kunst. Kunst und Mathematik sind eng miteinander verbunden. Mathematik ist Rhythmus, so wie Malerei Rhythmus ist. Nicht nur beim rhythmischen Schwingen der malenden Hand, sondern auch in der Anordnung der Formen, Striche und Farben im Bild. Ich glaube auch, durch die frühe und intensive Beschäftigung mit der Mathematik habe ich ein Stück Pragmatik gelernt. Es entsteht eine Art imaginäre Matrix, in der man Informationen verwalten und ordnen kann, wie bei einem Computer. Beim Film, beim Theater, beim Schreiben von Drehbüchern verwaltet man nämlich ziemlich große Mengen an Information.

1976 kommst Du mit Deinen Eltern von Bulgarien nach Wien. Welchen Kontakt pflegst Du zu Deiner Heimat?

Ich bin sehr selten dort, vor allem weil ich hier so viel Arbeit habe. Ein Ding jagt das andere. Aber ich habe eine innige Beziehung zum Bulgarischen. Der bulgarische Habitus, Witz, Wort, Gestik, Art und Weise sind mir sonderbar vertraut. Und neben dem Bulgarischen gibt es noch das Balkanesische. Als ich Professorin in Braunschweig war, zur gleichen Zeit wie Marina Abramović, unterhielten wir uns in einer Art selbstbegründetem Balkan-Esperanto. Nicht ohne gewisse vertraute Obszönitäten.

„Kunst und Mathematik sind eng miteinander verbunden.“

Wie kommst Du zur Kunst?

Mit 18 wollte ich Bühnenbild studieren, habe aber die Aufnahmeprüfung bei Erich Wonder nicht geschafft. Eine große Bastlerin war ich nie. Auf der Universität habe ich dann wie eine Irre alles Mögliche ausprobiert: Dolmetsch, Slawistik, Philosophie, Kunstgeschichte, Psychologie. Bei Ethnologie und Sprachwissenschaften bin ich hängen geblieben. Ich wollte eine Doktorarbeit über die Semantik der Farben schreiben oder über Literatur in Pidgin-English, fand aber keinen Professor dafür. Dann sah ich zum ersten Mal Bilder von Maria Lassnig und wusste sofort: Das ist es! Bei ihr habe ich sechs Jahre lang Malerei studiert und mit Trickfilm begonnen.

Liegt das Künstlerische in Deiner Familie?

Mein Vater war Orchester-Geiger, meine Mutter Journalistin und ehemalige Ballerina. Von klein auf zog es mich an die Bühne. Eine meiner ersten Erinnerungen ist von der Sofioter Operette, in der ich als Kleinkind mit meinem Vater während der Proben sein durfte. Ich glaube, von der Operette rührt auch mein Hang zum Komischen, zum Grotesken, zur Selbstironie und zur Camp-Ästhetik. Das ist aber nur die eine ästhetische Seite meiner Arbeit. Die andere ist das genaue Gegenteil: schwer, dostojewskisch, dämonisch, dunkel, obsessiv.

„Dann sah ich zum ersten Mal Bilder von Maria Lassnig und wusste sofort: Das ist es!“

Wie sehr prägt Dich Deine Familiengeschichte?

Mein Großvater mütterlicherseits war Zeitungsinhaber, Journalist, Kämpfernatur. 1941 wurde er von den Nazis in Bulgarien verhaftet, von der Gestapo gefoltert und 1942 ohne Urteil erhängt. Ich habe als Kind die Bücher aus seiner Bibliothek gelesen, viel über ihn und sein Schicksal nachgedacht und mich weitgehend mit ihm identifiziert. Ich habe auch immer versucht nachzuvollziehen, was Geschichte für mich bedeutet.

Du hast zwei Söhne. Wie ist deren Verhältnis zur Kunst?

Max, der ältere, hat früh schon getanzt und choreografiert. Leo, der jüngere, ist noch im Gymnasium. Er hat einen scharfen Witz auf den Lippen. Man kann noch nicht sagen, wohin es ihn treiben wird.

Maria Lassnig war Deine Lehrerin. Was hat sie Dich gelehrt?

Sehr viel. Sie war ein lebendes Beispiel dafür, dass man etwas, das einem am Herzen liegt, ernst nehmen kann. Ihr Lebensthema war die Erlösung, die Erlösung der Malerei, die Erlösung der Kunst.

Und was ist Dein Lebensthema?

Es geht fast immer um Ambivalenzen. Ich bin immer sehr gespalten gewesen zwischen gegensätzlichen Regungen, Gefühlen, Ideen. Nicht nur ich, der Mensch ist größtenteils ein ambivalentes Wesen, auch wenn er es nicht immer zugibt. Ich wollte immer Gegensätze ausgleichen oder vereinen. Den Punkt finden, wo sich alles trifft. Wo es sich die Hand reicht.

Wo reicht sich Dein Werk die Hand?

Alles, was ich im Leben künstlerisch gemacht habe, ist ein einziges Werk. Ein Werk in Bewegung, im Fluss. Ein Denkwerk, ein Fühlwerk, ein Lebenswerk. Es bewegt sich, es relativiert sich, wächst. Täglich entdecke ich Neues. Alles scheint zu explodieren. Einsichten, Erfahrungen kristallisieren sich neu heraus. Was ist es? Mein Weltbild? Ich selbst? Ich habe keine Ahnung. Am ehesten merke ich es, wenn ich arbeite. Und seitdem ich die Botschaft der Libelle empfangen habe.

Wie ist das zu verstehen?

Die Libelle ist so etwas wie ein imaginäres Auge. Ich kann dieses Auge aus meinem Kopf herausschicken. Es fliegt herum und sammelt Bilder. Wenn ich zum Beispiel einen Drehort kennenlernen will, lasse ich die Libelle fliegen. Durch sie finde ich unerwartete Winkel und Aspekte. Ich verbringe viel Zeit an diesem Ort. Dann zeichne ich einen Plan der Situation, von oben gesehen. Bereite mich also möglichst gut vor. Wenn am nächsten Tag tatsächlich gedreht wird, kann ich mich gelassen anders entscheiden. Je gründlicher man eine Sache kennt, desto freier kann man improvisieren.

„Je gründlicher man eine Sache kennt, desto freier kann man improvisieren.“

Der Kunstmarkt entwickelt sich zur Kunstblase. Wie ist Deine Beziehung zu Geld?

Als Kinder im Kommunismus hatten wir immer Geld in der Tasche, nur kaufen konnten wir damit nichts. Dadurch verliert das Geld seinen gesamten Wert. Ich weiß immer noch nicht, was Geld bedeutet. Ich kann ohne Geld sein oder über viel Geld verfügen, ohne es zu merken. Ökonomisches Denken kenne ich nicht, umso höher ist mein Arbeitsethos. Mit anderen Worten – ich bin nicht im Geringsten korrumpierbar.

Wo siehst Du die Aufgabe der Kunst heute?

Ich glaube, die Aufgabe der Kunst ist jene, die sie immer gewesen ist. Nur die Gesellschaft ist eine andere. Man muss sich das vorstellen: Auf der einen Seite beobachten wir das Phänomen eines hypertrophen Monster-Kunstmarktes, künstlich geschaffen für die wachsende Gruppe der Multimillionäre, der zum Sterben der kleinen und mittleren Galerien führt. Gleichzeitig kommen aus den vielen Akademien dieser Welt Tausende von jungen Künstlern, die irgendwie überleben müssen. Die Frage ist: Wie viel Kunst ist die Gesellschaft bereit zu ertragen (lacht)?

„Die Frage ist: Wie viel Kunst ist die Gesellschaft bereit zu ertragen?“

Was ist Deine nächste Aufgabe?

„Phaidros“, mein letzter Spielfilm, ist gerade fertig geworden – ich schreibe bereits an einem Theaterstück. Vielleicht ist das auch ein Selbstschutz. Wenn man etwas Größeres abschließt, ist man naturgemäß erschöpft, fast zerstört, fällt in ein tiefes Loch. Diese schmerzhaften Perioden, diesen breiigen Zustand, erspare ich mir, indem ich beispielsweise zu malen beginne. Und je breiiger mein Zustand beim Malen ist, desto besser für das Bild.

Man kann Bilder hören, sagst Du. Verrate uns: Wie klingen Deine Bilder?

Sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt vor einem Bild stehen würden, könnte ich es dir eventuell vorsingen. Farben tönen, Flächen tönen, Gezeichnetes macht Geräusche – womöglich kratzt es ein bisschen. Ein Bild lärmt, wenn es noch im Entstehen ist, da gibt es Dissonanzen. Wenn es fast fertig ist, wird es harmonisch. Und es gibt Bilder, die ganz still werden. Das sind überhaupt die Besten.