Der Ozean in der PET-Flasche

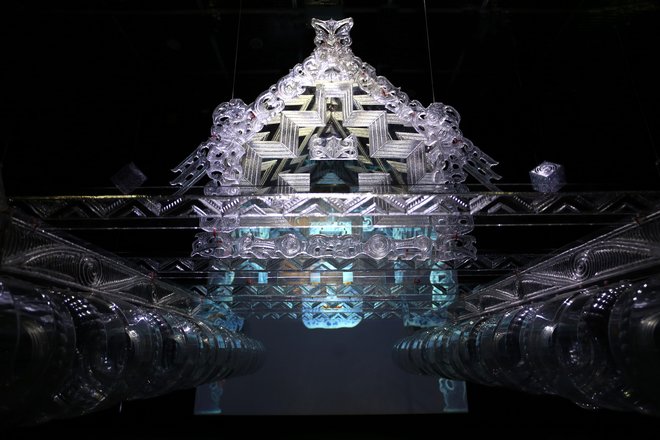

George Nuku ist Vertreter zweier Welten, seine Mutter ist Māori, sein Vater deutscher Schotte. Für das Weltmuseum in Wien baut der neuseeländische Künstler derzeit einen versunkenen Unterwassertempel, in dem mutierte Rochen, Haie, Hochseefische und Quallen aus Plastikmüll, Acrylglas und Polystyrol schwimmen. Ein Gespräch mit einem Menschen, der eine ganz andere Sicht auf die Welt hat.

„In der Welt, aus der ich komme, existiert kein Wort für Kunst.”

David Meran: Wie geht es Dir und wie war Dein Tag bis jetzt?

George Nuku: Meine Tage hier im Museum verlaufen meist ähnlich, ich bin einer der Ersten, der kommt, und einer der Letzten, der geht. Ich bin im ersten Bezirk untergebracht, spaziere nach dem Frühstück rüber ins Weltmuseum und arbeite wie besessen. Abends komme ich heim, esse, dusche und schlafe. Ich bin wie ein Tier, das ist meine Routine hier.

Klingt nicht nach einem Wien-Urlaub!

Ich war noch nie im Leben auf Urlaub, ich verstehe dieses Konzept auch nicht. Ich verreise nur auf Einladung. So wie hier: Das Weltmuseum ist der Gastgeber und ich habe Verpflichtungen als Eingeladener und umgekehrt. Dieser Pakt beruht auf Verantwortung. Wenn man Künstlerinnen gut behandelt, liefern sie auch. Wobei ich mich selbst nicht als Künstler bezeichnen würde, ich bin viel mehr: Ich bin Priester, Sozialarbeiter, Vermittler, Politiker, Diplomat und Sklave. In der Welt, aus der ich komme, also die Welt der Māori, existiert kein Wort für Kunst, wir haben kein Konzept davon. Wir sprechen eher von der Kunst von etwas, also die Kunst vom Fischen, vom Schreiben ... Als ein Mensch mit zwei unterschiedlichen kulturellen Erben muss ich ständig abwägen und nachdenken, wie ich die Dinge betrachte.

„Wenn man Künstlerinnen gut behandelt, liefern sie.“

Deine erste Ausstellung hattest Du bereits mit fünfzehn Jahren, was hast Du gezeigt?

Heute bin ich 58, das ist wirklich schon lange her, aber ich glaube Zeichnungen. Ich praktiziere Kunst seit meinem siebten Lebensjahr. In meinem Heimatdorf names Omahu lebte ich mit meiner Großmutter, Onkeln und Tanten ein einfaches Leben. Wir arbeiteten auf den Plantagen, hatten ständig zu tun. Diese Erfahrung wollte ich einfangen und ausdrücken. Damals war ich viel unter alten Leuten, das hat vielleicht auch mit meine Begeisterung für Geschichte geweckt, da ich permanent unter ihnen war und ständig viele Fragen stellte, besonders dann, wenn Großmutter und ich die Grabstätten sauber hielten. Es war wie eine Art Ausbildung, während der Arbeit hatten wir Zeit für Gespräche über unsere Herkunft. Meine Großmutter sprach nur mit mir, wenn meine Hände arbeiteten.

Wo fühlst Du Dich zu Hause?

Gute Frage. Durch meine Arbeit bin ich ständig auf der ganzen Welt unterwegs. Ich trage mein Zuhause buchstäblich in meinem Gesicht in Form meiner Tätowierung verewigt. Der Wald ist dein Dach, ich drehe es aber um und sage, die Welt ist dein Wald. Ich sehe mich als Bürger des Daches, als ein Resultat, wie ich lebe.

Als ich die Pressefotos zu Deiner Wiener Ausstellung „Oceans. Collections. Reflections.“ sah, war ich verwundert. Auf dem Porträt siehst Du wie ein Rockstar im schottischen Landadel-Outfit aus!

Mein Outfit bezieht sich bewusst auf das 19. Jahrhundert und auf die österreichischen Naturalisten, also jene Forscher, die in die Natur gingen und Dinge sammelten, erforschten und stahlen. Ihre Expeditionen führten sie in die ganze Welt mit dem klaren Auftrag des Kaisers: Sammelt ein! Diese Dinge sind passiert, historische Fakten – nur was machen wir heute damit?

Es war meine Idee, mich für das Ausstellungsplakat in diesem Outfit vor den vielen atemberaubenden Exponaten zu inszenieren. Das waldgrüne Sakko in Kombination mit der burgunderfarbenen Weste erzeugt ein bürgerliches, möglicherweise sogar nationalistisches Auftreten, welches durch mich als Māori gebrochen wird.

Verstehst Du das als ein politisches Statement?

Ich formuliere es gerne so: Der Eingeborene, der den Kolonisten beobachtet, der den Eingeborenen beobachtet. Aber klar, ich spiele damit, ich bin das Subjekt, das Objekt der Sammler und drehe das ganze Ding um. Wichtig dabei ist: Ich sitze bequem in meiner Position und trage die Verantwortung für das Foto.

Als ich begann, Kunst zu studieren, fragte mich ein Bekannter aus meiner kleinen Heimatgemeinde in Oberösterreich, ob ich ihm nicht ein Māori-Tattoo gestalten könnte, er hätte so gerne eines. Die Frage war auf so vielen Ebenen falsch und ich sagte einfach nur Nein. Hast Du eine Idee, was ich hätte entgegnen können?

Du hättest sagen können: „Frag doch einen Māori!“ (lacht).

„Wenn ich Gras in Betonritzen ausreiße, fühle ich mich deutsch.“

Dein Vater ist deutsch-schottischer Herkunft, fühlst Du, auch auf die Gefahr hin, dass es bescheuert klingt, „deutsche“ oder „schottische“ Charakterzüge in Dir?

Ja, meine Freunde nennen mich oft „deutscher George“ und wir scherzen darüber, wenn ich zum Beispiel das Gras zwischen Betonritzen ausreiße.

Das Weltmuseum wurde vor einigen Jahren umbenannt, um sich neu zu erfinden und sich mit seiner Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Nicht nur in Wien, sondern weltweit stehen viele alte, damals so genannte „Völkerkundemuseen“ in der Kritik. Es gibt eine große internationale Diskussion darüber, wie mit kolonialen Gegenständen und Objekten umgegangen werden soll. Wie ist Deine Sichtweise dazu?

Es gibt zwei Unterscheidungen – sind die Objekte gestohlen: Ja oder Nein? Wenn sie in irgendeiner Weise entwendet wurden, dann müssen diese ihren rechtmäßigen Besitzerinnen zurückgegeben werden. Wenn sie erworben oder geschenkt wurden, dann ist es eine andere Geschichte.

Vertreterinnen und Repräsentantinnen meiner Urmütter und Vorväter sind hier im Wiener Weltmuseum anwesend. Sie sind da und ich bin da. Ich wurde eingeladen, um auf sie zu reagieren und Kunst zu machen. Dafür bin ich qualifiziert.

Wir haben die postkolonialen Studien, die sogenannte Provenienzforschung, die sich der Herkunftsgeschichte von Kunstwerken und Kulturgütern widmet, dazu eine internationale Diskussion über dieses Thema. Brauchen Museen einen Künstler wie Dich, um ihre Existenz zu legitimieren?

Das sehe ich nicht so, denn es ist essenziell, dass in ein Museum dynamisches Leben einzieht. 2006 war mein Durchbruch, ich nahm an einer Gruppenausstellung im Museum für Archäologie und Anthropologie in Cambridge teil, wo wir Interventionen in den historischen Räumlichkeiten stattfinden ließen. Ich baute eine gewaltige Fassade eines Wharenui aus Acrylglas (Anm.: wörtlich „großes Haus“ ist ein Gemeinschaftshaus der Māori). Die Möglichkeiten der Kunst ergeben im Idealfall eine Win-win-Situation für beide Seiten, die der Institution und meiner.

„Wir gehen alle auf einem Drahtseil.“

Ich las über Dich den Satz „Wir müssen uns alles von der Vergangenheit zu eigen machen, das Gute und das Schlechte.“ Was meinst Du damit?

Nun ja, das Leben ist kein Disney-Film, das wäre langweilig. Veränderung und Komfort gehen nicht zusammen. Bequemlichkeit führt zu Mittelmäßigkeit. Wir müssen uns auch dem Unbequemen stellen.

Rituale haben nicht nur in Deinem Stamm eine große Bedeutung, auch in der westlichen Welt sind sie mittlerweile ein Kassenschlager durch Yoga-Kurse, Selfcare-Bücher, Atemseminare und Hautpflegeroutinen – warum braucht der Mensch Rituale?

Ich praktiziere ständig Rituale, es ist eigentlich genau das, was ich in meiner Arbeit mache. Rituale sind unser Weg, unseren Zugang für eine andere Sprache mit der Natur zu finden. Alles basiert auf kreisähnlichen Abläufen. Wir leben auf dieser Erde und die dreht sich ständig um die eigene Achse, die Erde dreht sich um die Sonne, unser Sonnensystem bewegt sich um das Zentrum der Galaxie und so weiter.

Stelle Dir vor, Du gehst in einen großen Ausstellungsraum, Du bewegst Dich zunächst im Kreis und schaust Dir alles an – dieses Bewegungsmuster ist in uns angelegt und bestimmt uns, das ist kein Mysterium.

„Im Auge des Tornados darf ich George sein.“

Bei vielen Künstlerinnen dreht sich die Welt um sie selbst, oder?

Künstlerinnen glauben die Welt dreht sich um sie, aber es ist auch ihr Job, die Bahnen der Welt geschmiert zu halten. Meine Aufgabe ist es, die Richtung vorzugeben, manchmal sieht es hier im Ausstellungsraum so aus, als hätte ein Tornado durchgefegt, es ist überall Chaos – Leute arbeiten, alles fliegt herum! Herrlich! Im Auge des Tornados ist mein Raum, wo ich George sein darf.

Die Verschmutzung der Ozeane ist seit Jahren großes Thema. Dein Projekt „Bottled Ocean“ bezieht sich auf diese schreckliche Tatsache der weltweiten Verschmutzung. Du arbeitest mit Plastik, Plexiglas und Polystyrol – das sind nicht unbedingt ökologisch freundliche Materialien, warum verwendest Du sie?

Das Material verlangt es von mir. Ich spreche zwar kein Deutsch, aber ich spreche „Polystyrolisch“ und „Plexiglasisch“. Meine Rolle ist es, Polystyrol zum Tanzen und zum Singen zu kriegen. Gelingt es mir, kommt es zur Conclusio, dass das Polystyrol meine Sprache spricht, mich formt und mich weiterbringt.

„Die Verschmutzung ist heilig für mich.“

Für mich hat es etwas von dem Spiel zwischen „High“ und „Low“, in dem Du die künstlerischen Fertigkeiten der Māori auf ein billiges, problematisches Material überträgst.

Es ist nichts Falsches an diesen Materialien. Das Problem ist, was Menschen damit machen. Die Flasche selbst ist harmlos, die Menschen schmeißen sie in die Meere. In diesen schwachen Momenten vernachlässigen wir. Wir vernachlässigen dabei uns selbst gegenseitig, die Älteren, die Kinder – diese Vernachlässigung ist das Problem.

Wie könnten wir Menschen stoppen, Plastikflaschen ins Meer zu schmeißen?

Eine Möglichkeit wäre, wenn wir behaupten würden, eine einfache Flasche kostet 10.000 Euro. Eine weitere Möglichkeit, eine, die ich verwende, ist die Schönheit. Also die Verwandlung von einer einfachen Flasche in etwas Bezauberndes.

Polystyrol beispielsweise hat eine wunderbare Fragilität. Zerbrechlichkeit ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Im Flügel des Schmetterlings steckt Stärke. Diese Botschaft möchte ich vor allem einem jungen Publikum mitgeben.

„Zerbrechlichkeit ist eine Stärke.“

Ist es Dir ein Anliegen, die Verschmutzung zu stoppen?

Die Verschmutzung ist heilig für mich. Woher kommt sie denn? Alles kommt von Mutter Erde. Man kann nicht einfach sagen: Das ist heilig und das andere nicht. Letztlich stammt es von der Natur, auch das Plastik durch den Rohstoff Erdöl.

Es ist das Gleiche, wenn ich sagen würde: „Ich liebe das Kind von meiner Schwester, aber das andere Kind aus einem armen Land lehne ich ab.“ Das ist böse und geht für mich nicht. Das ist meine Idee von Heiligkeit. Das Material ist ein Schatz für mich, es ist komplett ehrlich, stammt aus der heutigen Zeit und ist eine reine Reflexion der aktuellen Welt.

Vielen Dank für das Gespräch!